吃油條是個非常正經的事,因為它從不單獨出現,旁邊總是配著一碗甜甜的豆漿。

——作者:黑麥

東交民巷不太像北京,倒是有點像上海,那裡的很多建築都是100年前到這裡的外國人蓋的。

我當時還不知道如何去欣賞那些看起來十分破舊的房屋,上語文課的時候,我喜歡寫東交民巷的樹,它們從並不寬的馬路兩旁躍起,在我的頭頂上方長時間友好地握手。夏天,茂盛的樹葉遮住了北京刺眼的陽光,也會在春季散下些毛蟲,在秋季落下葉子,冬天太冷,我縮著脖子,很少抬頭。

搬到東交民巷以後,我就有了自己的房間,11平方米,勉強放下一張木板床和一張寫字檯,窗外的視線被一棵滿是樹葉的楊樹枝幹遮擋,麻雀匆匆飛進又匆匆飛出。我很滿意住在這裡,因為放學後不必忙著趕班車回家,最重要的是早上可以多睡會兒。

住在西垻河的時候,我媽王光輝同志從來沒有做過一頓像樣的早飯。為了能把我從睡夢中喊醒,給我穿衣服,她只能抽時間加熱前晚的剩菜,或是煮鍋白粥,她深知那早餐味同嚼蠟,也從不勉強我。

搬家後的第一個早晨,我第一次在晨光中被王光輝同志叫醒,睜開睡眼,還看見一盤冒著熱氣的蛋炒飯擺在我的檯燈旁邊。那是一碗噴香的蛋炒飯,我心裡不由得讚嘆。

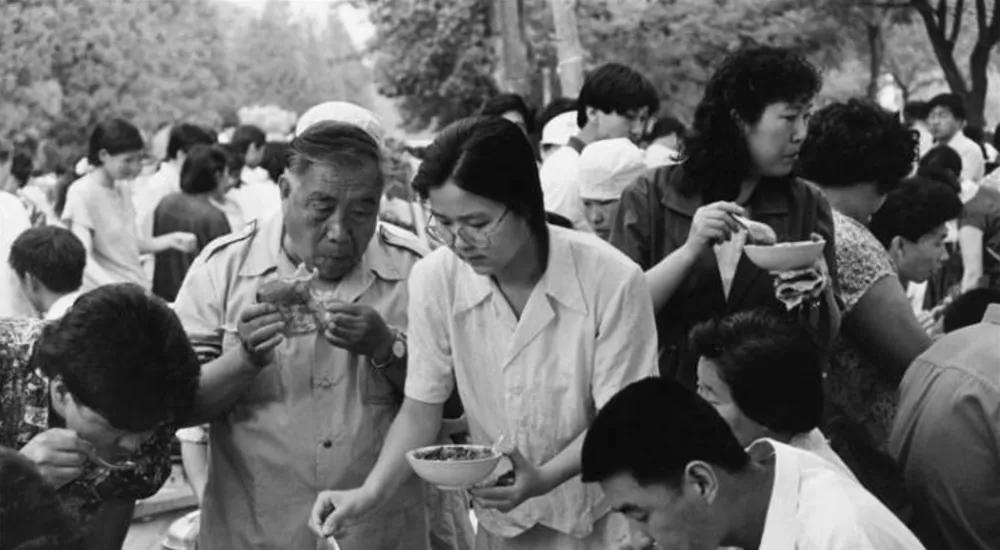

北京工人體育場門前的早點攤(攝於1991年)(朱憲民攝/FOTOE供圖)

自從有了充足的早間備餐時間,王光輝同志反覆鞏固著她的炒飯技能,加火腿丁的,加黃瓜丁的,加胡蘿蔔丁的,加香菇丁的,加芹菜丁的……在她打算加白菜丁之前,我正式向她提出抗議,吃膩了——盤子裡的炒飯也越剩越多,她看了很是生氣,便沒好氣地說:「讓你爸帶你出去吃吧!」

說實話,我很羨慕那些獨自上學,且每天都在外面吃早點的同學,他們在學校里總是散發著格外的活力,我也常常胡亂猜測著他們兜里會揣著多少零花錢。

90年代初,北京的早點鋪還不算多,大多是從80年代轉型做早點的回民小吃和拉麵館子,加芝麻醬的豆泡兒湯和羊雜湯、芝麻火燒、牛肉包子、白湯拉麵,都是些複雜的菜式,似乎越來越難以滿足上班族、學生仔們短促的用餐時間。於是,以油條、豆漿為主的蘇式早點,不知道從什麼時候開始占據了市場。

吃油條,對我來說是個非常正經的事,因為它從不是單獨出現在我面前的,它的旁邊總是配著一碗甜甜的豆漿,一燙一溫,一甜一咸,一干一稀,一長一圓,看起來很有形式感。印象中我只在暑假的爺爺家和北京醫院的食堂吃過幾次,我無法忘記那個被炸得胖乎乎的面棍,以及它散發出的香味。

松鶴樓坐落在東交民巷小學門口,以蘇幫菜聞名。這酒樓那陣還做便民早點,穿著髒兮兮白袍的師傅端著滴油的鐵籠進進出出,偶爾衝著不排隊的人嚷幾嗓子,好像也不是為了讓人群排隊。

我坐在一大群成年人中間,顧不上抬頭,深情且專注。油條是脆的,比我的胳膊細那麼一點,嚼在嘴裡吱嘎作響,還能吃出些麵粉熟透的香味,豆漿是甜的,不太濃稠,顏色發灰,印象中我只吃過這兩樣早點。

因為我爸從來不點別的,他也幾乎不讓我點別的,所以我只能吃這兩樣。他說糖油餅對牙不好,豆腐腦里的氯化鎂有毒,菜單上別的內容我更是聞所未聞。有一次我看見鄰桌的老頭把油條撕成小段,浸在豆漿里,囫圇吞下,我就學著扔了一截油條,我爸瞪了我一眼。好像攤上這麼一個在醫院工作的爹也挺沒樂趣的。

印象中我有一次趁老王同志排隊的時候偷摸地把油條蘸了下豆漿,油乎乎的面上立刻裹上一層香甜的豆子味,它的柔軟也很讓人愉悅。當穿著各色襯衫的上班族匆匆從店裡走出,我才感到已經到了上課的時間。我爹一把拉起我,將我推進校門,我慌忙擦拭著紅領巾上的豆漿,收斂起沉浸在進食中的笑容,衝著值周生和老師肅穆地敬隊禮。

後來,別的餐廳也賣起了油條,比如天主教堂隔壁的五糧酒家,比如如今的奧華餐廳,那裡曾是個糧油店,每天早上出售三指寬的瘦油條,如果在松鶴樓尋不見位置,那不妨退而求其次,每根油條還能省下五分錢。

還有那麼一段時間,糖油餅幾乎取代了油條,在那些糖分攝入明顯不足的日子,一度成為我們的零食。有同學帶到學校,放在課桌里,一邊聽著無聊的數學課,一邊把油餅撕成小塊,再一一放進嘴裡,隨後擰開自帶的水壺,喝一口高樂高或是即溶果珍。那節課,我上得心煩意亂,全程注視著那位同學的每一個動作,腦補著味道,嘴裡分泌著唾液。這個撕糖油餅的人名叫冉昊,是三年級時從外校轉來的,我一直以為他長大後會成為電視上著名的美食家。

再後來,大概是90年代中期,油條又遇見了來自天津的勁敵——煎餅果子,面對蔥花、香菜、雞蛋和甜麵醬的組合,它無法招架,只能被裹挾其中,成為煎餅的附屬品。

印象中北京的第一家永和豆漿大概叫永和大王,是1996、1997年開的,位置在今天的西單、金融街一帶。有天晚上,老王拉上我和王光輝同志,開著車穿過長安街,專程來到這家店。我看著菜單上五塊錢一根的油條,驚詫不已。

老王見過世面,一邊吃著豆花,一邊講著他在別處出差時吃到這家油條的見聞,對了,他那會兒已經不在醫院工作了,飲食上沒了禁忌。

他講故事有點無趣,我聽不進去,摸出兜里的卡帶隨身聽,順便把張楚的專輯翻了個面。慢吞吞地嚼著泡在甜豆花里的油條,突然覺得有些不對勁,想到這原本是早點攤的特供,竟然在晚上也能吃到了。吃著這家尚未成為快餐的油條店,我仿佛覺得身邊的一切正要經歷某種變化。

再後來,我就很少吃油條了,北京早餐的花樣越來越多,從西到中,從繁到簡,應有盡有。偶爾早起,路過早點攤冒著熱氣的油鍋,想到那熱量,望而生畏。

幾年前,約了幾個小學同學聚餐,大家紛紛選定了學校門口的松鶴樓。走進酒樓時,我有些恍如隔世,腦子裡仍舊能閃現出那光線昏暗、亂鬨鬨的畫面。老同學點了松鼠鱖魚、蟹粉豆腐、響油軟兜、紅燒肉、蓴菜羹,都是我愛吃的,服務員問還需要加點什麼的時候,我脫口而出,豆漿、油條。